長期修繕計画を徹底解説!効果的に活用するためのポイントとは

多くの分譲マンションでは計画的に建物をメンテナンスし、良好な住環境を守るために「長期修繕計画」を作成・保管し、マンションの維持管理に役立てています。

この「長期修繕計画」はマンションには欠かすことのできないとても大切なものではありますが、マンションに住んでいでも、ほとんど馴染みがないという方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、「長期修繕計画」とは一体どういったものなのか、なぜマンションにとって大切なのか、長期修繕計画の基本から効果的に活用するためのポイントまで一緒に見ていきましょう。

Contents

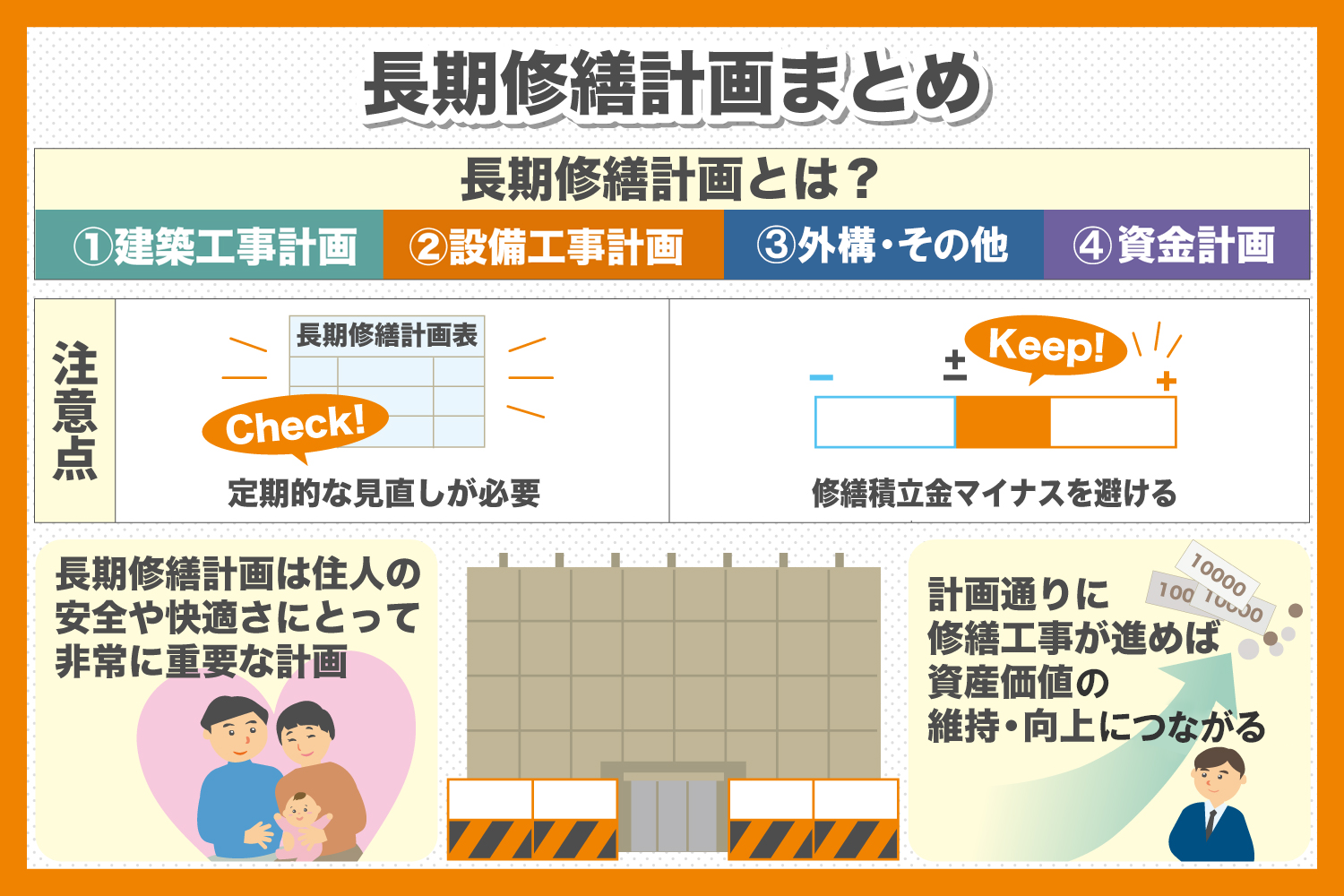

長期修繕計画とは

長期修繕計画とは、マンション共用部分のメンテナンスを計画的に実施し、建物を適切に維持管理していくための計画書です。

コンクリートで作られたマンションとても頑丈ですが、経年により発生する傷みは避けることができません。また長い使用期間の中で、設備の交換も必要になってきます。長期修繕計画では先の30年程度について、いつのタイミングでどのようなメンテナンスが必要になるのか、そのためにはどれ位の費用がかかり、資金の残高はどれ位になるのか、年ごとに細かく記載し、シミュレーションをしていきます。

長期修繕計画については国土交通省からもガイドライン(※1)が発行されており、「30年以上で、かつ大規模修繕工事が2回含まれる期間以上」で作成することが最低限必要とされています。同時に定期的な見直しも求めています。

また、長期修繕計画で想定されているのは共用部分の維持管理に関する項目なので、居住スペースである専有部分のメンテナンスについては、各組合員が個別に対応することになります。

マンションの長期修繕計画の3つの目的

1. 計画修繕をスムーズに行うため

言うまでもなく、マンションはたくさんの方たちと共有して使用する建物です。

築年数が経ち修繕が必要になった際、戸建てであればオーナー自身でタイミングや内容を、ある程度自由に決めることができますが、マンションではそうはいきません。マンションごとで多少ルールは変わりますが、共用部分に手を加える際は、原則、理事会や管理組合総会での承認が必要であり、個人の判断で勝手に修理をしたり、改造したりすることはできません。

そのため、長期修繕計画により、管理組合内でメンテナンスの時期や内容、資金計画についてあらかじめ全体像を共有しておくことは、組合員の建物の維持管理に対する理解を促し、一連の工事を円滑に実施する上でとても大切です。

また、計画修繕は主に理事会が主導しますが、多くの場合、役員は1~2年で交代します。長期の視点で建物の管理計画を見える化することで各期の理事会がやるべきことが明確になり、無駄のない継続的な対応が可能になります。

2. 将来見込まれる工事費用を把握するため

マンションを長く安全に使っていくためには、適切なタイミングで適切な修繕を行うことが大切ですが、同時に考えておかなければいけないのが資金面です。

例えば12~15年程度の周期で行われる大規模修繕工事では、建物周囲に足場を建てて、外壁補修や防水工事など大々的なメンテナンスを実施します。マンションの規模や工事内容によって変わってきますが、一般的に1回の工事で数千万円~億単位の費用がかかります。

他にもサッシや玄関扉の交換、給排水管などの設備工事、バリアフリー化、築年数によっては耐震補強工事、漏水補修や台風被害などの緊急対応工事など、それぞれのマンションでさまざまな工事項目が想定されます。

全体でみるととても大きな金額になりますので、まずは長期修繕計画により今後30年程度でどういった工事が想定され、どの程度の費用がかかるのか、全体像を洗い出して把握します。その上で、資金を計画的に準備していくのです。

3. 修繕積立金の金額の根拠とするため

前項でお伝えしたとおり、工事をするには多額の費用がかかります。そして、その費用は組合員の皆様で負担することになります。工事のたびに1度に大きな費用負担が発生することのないよう、管理組合は各組合員から毎月費用を集め、積み立てることで一連の工事に備えます。これが「修繕積立金」です。そしてこの修繕積立金の金額を設定する際、その金額は長期修繕計画で見込まれている工事費用を元に算出されます。

ちなみに、同じように毎月徴収される費用に管理費がありますが、使われる先に違いがあります。修繕積立金は大規模修繕工事や災害時による破損箇所の工事など、特別な管理に充てられるのに対し、管理費は清掃や点検、管理員の人件費など、マンションの日常管理に使用されます。

昨今の急激な物価上昇を受け、工事費用も高騰しています。「自分のマンションは大丈夫だろうか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。実際、同様の懸念から長期修繕計画を見直したところ、修繕積立金の積立額が工事費の上昇幅に追い付かず、将来的な資金不足が見込まれたため値上げに向けて検討を始めたというマンションも少なくありません。

特に長期修繕計画を長らく見直していないという場合は注意が必要です。まずは長期修繕計画を見直し、最新の内容を反映させましょう。結果を踏まえ、やはり資金不足が懸念される場合は、修繕積立金の改定を含め、何らかの対応を検討する必要があります。

長期修繕計画を見てみよう

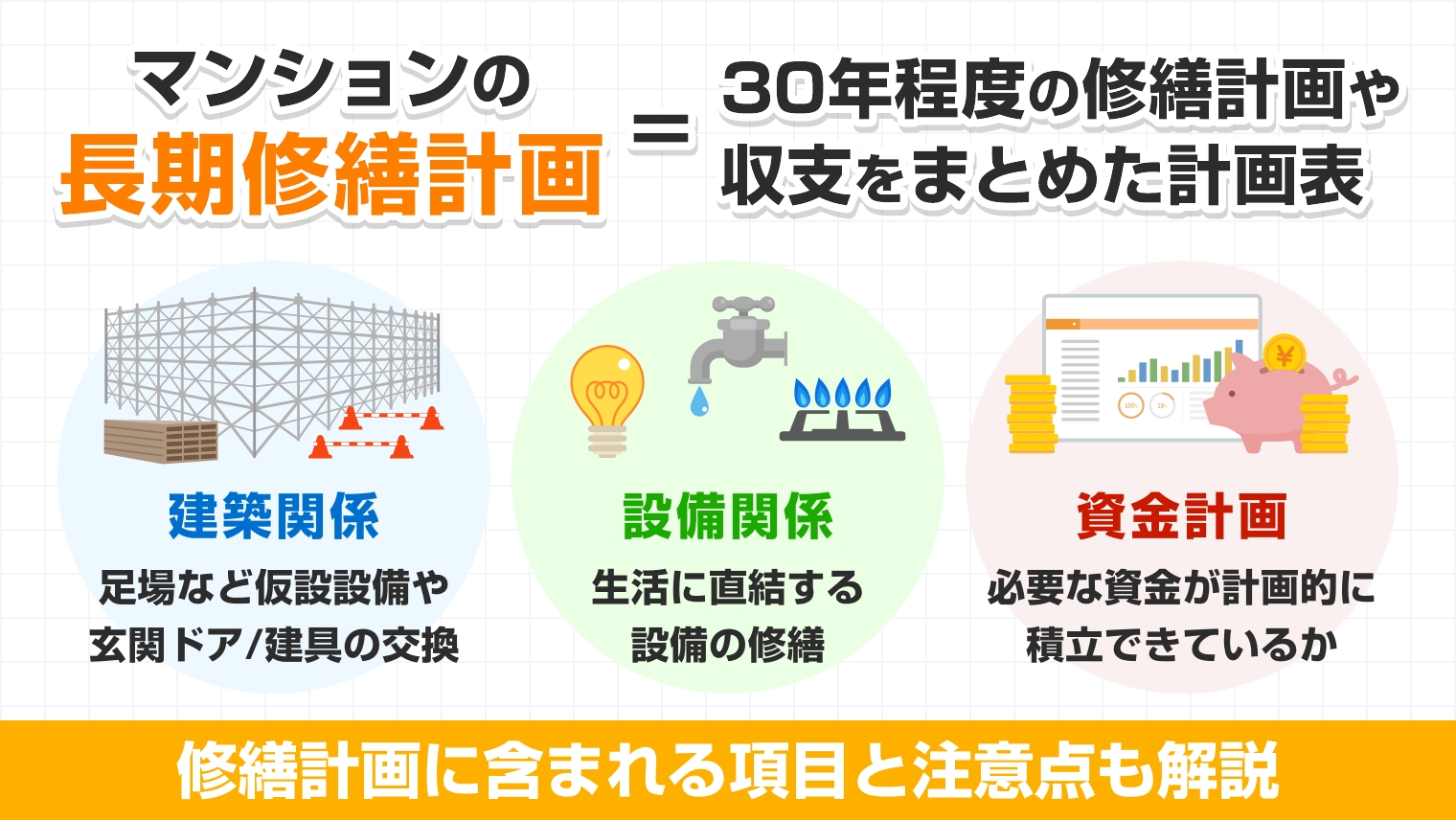

ここからは実際の長期修繕計画書を見ていきます。

長期修繕計画書は国土交通省から標準様式が発表されていますので、この記事ではこちらを参考に、まずはどういったことが書かれているのかイメージできるようにしましょう。

参考)長期修繕計画標準様式(国土交通省ホームページ, 参照2024/12/20)

001747007.xlsx

縦軸に修繕項目、横軸に暦年・築年数が並び、それぞれ該当するマスに工事金額を入れていきます。同時に収支も確認できるようになっています。各マンションで運用されている長期修繕計画は、おおよそ同じ目的で作成されていますので、似たような見た目になっていることが多いかと思います。

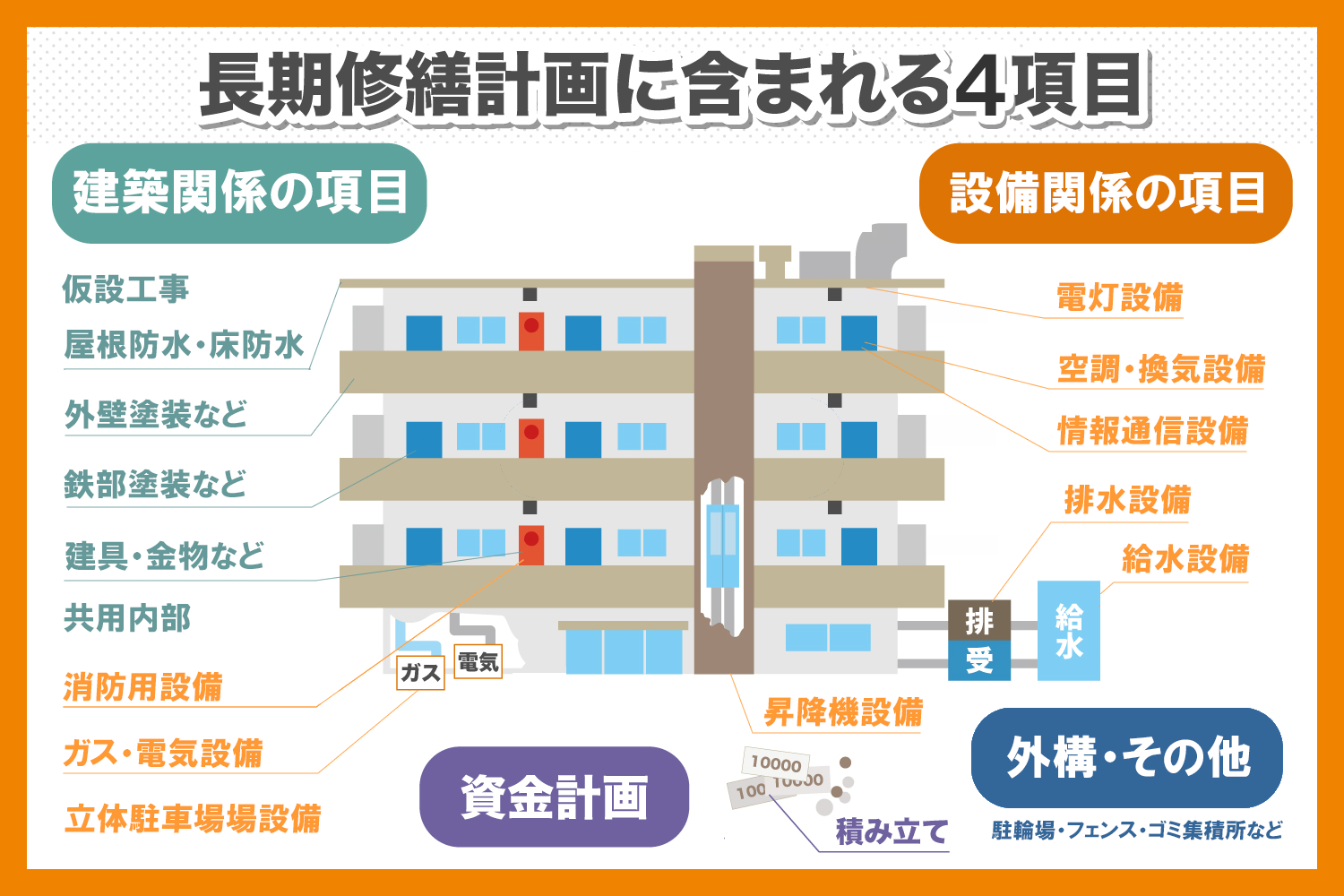

1. 工事関係の項目①-仮設・建築

まずは「仮設・建築関係の項目」について見ていきます。 代表的な項目としては以下の通りです。

・仮設工事(足場の設置など)

・屋根防水

・床防水

・外壁塗装等

・鉄部塗装等

・建具・金物等

・共用内部(管理事務室、集会室、エントランスホール、内部廊下・階段等)

仮設工事や防水工事、外壁塗装など、大規模修繕の際に実施される工事項目も多く含まれます。長期修繕計画内で12~15年位ごとに一斉に金額が入力されている場合は、その年に大規模修繕工事が予定されていることがわかります。

扉などに代表される鉄部の塗装に関しては、補修の目安が5~7程度といわれていますので、大規模修繕工事の際に塗り替えを行い、さらに次の大規模修繕工事までの間に1回、単独で補修を行うと考えるとイメージしやすいかもしれません。

また、サッシや玄関ドアなどの建具は築30年を超えたあたりから交換時期を迎えます。まとまった額が必要になることに加え、第3回目の大規模修繕工事の時期とも重なりますので、しっかり長期修繕計画内に予定を組み込み、備えておきましょう。

2. 工事関係の項目②-設備

インフラに関わる設備関係の工事項目になります。

・給水設備

・排水設備

・ガス設備

・空調・換気設備

・電灯設備等

・情報・通信設備

・消防用設備

・昇降機設備(エレベーターなど)

・立体駐車場設備 など

水・ガス・電気設備など生活に直結する内容が多いのも設備項目の特徴です。長期修繕計画内で予定を組むと同時に、定期的なメンテンナンスで状態を見ながら、日常生活に大きな支障が出てくる前に準備を進め、対応をしていきましょう。

機械式駐車場が設置されている場合は、鉄部の塗装など定期的な補修工事に加え、20~30年が経過すると装置そのものが寿命を迎え、全面的な交換が必要になります。近年では車を持たないライフスタイルを選択する方が増え、駐車場の稼働率が下がるマンションも増えてきました。将来のメンテナンス費用と収支の状況を定期的に見直し、維持の方向性を検討していくことも大切です。

3. 工事関係の項目③-外構・その他

マンション敷地内の外構や付属施設に関する工事や、大規模修繕工事に向けた建物診断費用、長期修繕計画の作成費用などが該当します。

・外構、付属施設(駐輪場、フェンス、ごみ集積所、歩道、植樹など)

・建物診断や設計費用

・長期修繕計画作成費用 など

マンションによっては長期修繕計画の作成や変更に関する費用は修繕積立金ではなく管理費が充てられている場合もあります。

4. 収支の項目

4つ目は「収支」に関する項目です。

想定される修繕積立金や駐車場使用料などの収入に対して、予定される工事費用の合計はいくら位になるのか、年ごとに記入をし、収支のシミュレーションをしていきます。予定されている修繕計画に対し必要な資金が計画的に準備できるか、マイナスが発生していないか、計画に無理がないかを確認します。

長期修繕計画の効果を高めるポイントと注意点

次は長期修繕計画を上手に活用し、最大限の効果をあげるためのポイントと注意点を見ていきましょう。

1.定期的な見直しが必要

冒頭でも少し触れましたが、長期修繕計画は、1度完成したらそのままずっと使い続けられるというものではありません。定期的な見直しが必ず必要です。

長期修繕計画はあくまでも「計画」です。昨今の物価高騰に伴う工事価格の上昇や想定外の故障による支出など、年月が経てば自ずと計画と実態とのずれが生じてきます。このずれを解消せず、長期修繕計画の精度が落ちると、長期修繕計画をもとに設定される修繕積立金の額も精度が落ちます。修繕積立金の額が実態よりも低く設定されてしまうと、本来見込んでおかなくてはいけない資金を積み立てることができず、結果、大規模修繕工事の直前になって、いざ蓋を開けたら「費用が足りない!」といったことにもなりかねません。

国土交通省の長期修繕計画ガイドライン(※1)では5年程度ごとの見直しを推奨しています。長らく見直しが行われていない、また、分譲時の長期修繕計画をそのまま使用しているという場合は注意が必要です。また、中には「長期修繕計画がない」というマンションもあるかもしれません。管理会社や設計事務所、マンション管理士などの専門家に相談し、早急に作成しましょう。

2. 積立額のマイナスには早めの対策を

大規模修繕工事の実施後、一時的に積立額が少なくなったり、例えマイナスになっていても全体を見た時にカバーができていれば問題ありませんが、マイナスが一向に解消されなかったり、年月とともにマイナスが大きくなっている場合は対策を講じる必要があります。

工事の時期や内容を見直し、それでもマイナスが解消されないようであれば、修繕積立金の値上げ、一時金の徴収、金融機関からの借り入れなども検討する必要があるかもしれません。放っておけばおくほど後々の負担が大きくなりますので、早く対策するに越したことはありませんが、金銭的な負担増は組合員の生活に直接影響を与えますので慎重に扱う必要があります。

修繕積立金の適正額は、マンションの規模や構造、設備内容や仕様、築年数、そして、管理組合として考えるマンションの将来像によっても変わってきます。

様々な要素のバランスを見ながら長期修繕計画を組み立てるには専門的な知識が必要ですので、管理会社や設計事務所、マンション管理士などの専門家に早めに相談することをお勧めします。

マンション購入希望者の判断材料にもなる

長期修繕計画はマンションの購入を検討されている方が閲覧する可能性もあります。現在の外観がいくら立派でも、長期修繕計画の内容によっては決して良い印象は与えず、購入をためらう一因にもなります。

逆に築年数が経っていても、長期修繕計画が定期的にきちんと見直されており、修繕も適切に行われていることはプラスに働きます。購入希望者にも「管理がしっかりしている」という印象を与え、資産価値の低下を防ぎます。

長期修繕計画は、建物そのものを適切に管理していくために大切であることに加え、資産価値を維持していく上でもとても重要な役割を果たしています。

長期修繕計画の見直しで建物に健康を、住む人に安心を

どんな物でも長く使っていくためにはメンテナンスが欠かせませんが、マンションはその費用が高額で、かつ、たくさんの方が共有して使っているからこそのハードルもあります。

大規模修繕工事に代表されるマンションのメンテナンスには、必ず管理組合の承認が必要です。つまり組合員の皆様の理解と協力がないと必要な工事を実施することすらできません。だからこそ、長期修繕計画で将来に向けてやるべきことや収支の状況を見える化し、組合員で共有し、同じ方向を向いて前に進んでいけることが、良好な住環境を維持するための最短ルートとなります。

マンションの未来は、管理組合の皆様の行動によって大きく変わっていきます。今までご自身のマンションの長期修繕計画を一度も見たことがないという方は、ぜひこの機会に確認してみましょう。長く安心して暮らしていけるマンションを育てていきましょう。

<参考ウェブサイト>

「マンション管理について」(国土交通省ウェブサイト)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html(参照 2024/12/20)

上記URL内より

※1)長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント(最終改正:令和6年6月7日)

001747006.pdf

※2)長期修繕計画標準様式

001747007.xlsx